“仁義禮智”國學經典

“仁義禮智”是儒家以至我國傳統價值觀的核心內涵。

“仁義禮智”是儒家以至我國傳統價值觀的核心內涵。從其淵源上考察,孟子是完整、系統提出這四個范疇的儒家學者。孟子說:“惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。”孟子的“四端”說,不但強調了仁義禮智是人之所以為人的特質,而且點明了這些特質的心理根源,在我國歷史上影響很大,對于我們今天培育和踐行社會主義核心價值觀也有借鑒意義。

“仁”是儒家人學價值觀的核心理念,由孔子提出。在《論語》中,仁字出現達109次之多。孔子以仁為核心提出了一套做人的學問,主張把實然的人提升為應然的人;強調每個人都應在躬行仁道的道德實踐中實現自身價值、成就理想人格。這為儒家人學價值觀奠定了基調。

在孔子之后,孟子進一步集中提出仁、義、禮、智四個范疇,建構起儒家人學價值體系。他的理論貢獻,在于追溯仁的前提。這個前提就是人性善,即“惻隱之心,人皆有之”。在他看來,只有人才有求善的意識,而禽獸并無這種意識。人性善相對于獸性惡而言。但凡是人,必有人性,必有善性。善是評價善的尺度,也是評判惡的尺度。倘若不以善為尺度,惡便無從談起。

孟子的第二個理論貢獻,在于由“仁”字出發,進一步提出“義”字,指出“成人”的正確路徑。孟子說:“仁,人之安宅也;義,人之正路也。”也就是說,“仁”作為目標是個體的價值安頓之所,“義”才是價值實現的路徑。按照孟子的構想,仁政不能直接建立在“仁”的基礎之上,必須以“義”為中介。孟子所說的義,乃是為社會群體著想,其中包含對公眾利益的尊重,并不與利截然對立。孟子只是反對君王為“一己私利”著想,要求其維護社會正義。關于“義”,孟子僅從心性角度考量,以“羞惡之心”為其前提;至于衡量“義”的具體尺度,則語焉不詳。從當今視角看,衡量“義”的尺度,應是平等、公正、和諧。它主要體現在平等待人,不以強凌弱;出于公心,不專謀私利;尊重他人,和睦相處;等等。

孟子的第三個理論貢獻,在于把“義”字深化,突出一個“禮”字,將其作為“成人”的制度保護。“義”是抽象的,而“禮”是具體的,是可操作的制度條文。美中不足的是,孟子僅將“禮”同“羞惡之心”相關聯,并沒能找到實現“禮”的政治制度。在小農經濟時代,人們能想象的政治制度只有君主制一種,不可能有別的選擇。在當今時代,人類早已擺脫此限制,有了新的制度選擇,從而能解決孟子無法解決的問題。這種新的制度建立在自由、民主、公正、法治等基本價值理念上。

孟子的第四個理論貢獻,在于把仁、義、禮綜合起來,強調三者必須落到“智”上。“智”就是“成人”的理性自覺。孟子把“智”同“是非之心”關聯在一起,明確地將其置于價值理性范圍。他說的“是非”指價值論意義上的對與錯,而不是知識論意義上的對與錯。孟子所說的“智”無疑是抽象的,但不妨礙人們賦予其具體的內涵。從今天的社會實際來說,其具體內涵就是敬業、誠信、友善:敬業是一種明智的工作態度,誠信是一種明智的交往原則,友善是一種明智的待人方式。

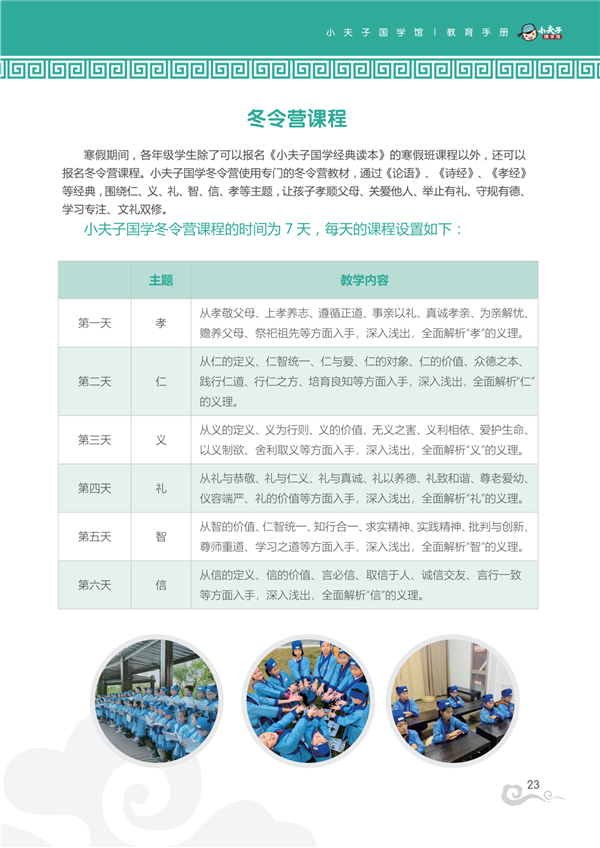

綜上所述,仁、義、禮、智四字集中體現了我國古人關于“成人”的基本價值理念。這些價值理念中的合理內涵與社會主義核心價值觀是息息相通的。重溫和弘揚這些合理內涵,有助于我們深化對社會主義核心價值觀的領悟、認同和踐行。小夫子國學冬令營教材,通過論語詩經孝經等經典,圍繞仁義禮智等主題,讓孩子孝順父母、關愛他人、舉止有禮、守規有德、學習專注、文禮雙修。

小夫子國學館,創業加盟好項目

固始小夫子國學館,國學教育傳承經典

武安小夫子國學館:培育國學之花

桐鄉小夫子國學館古詩學習大揭秘