坭興陶,以廣西欽州市欽江東西兩岸特有紫紅陶土為原料,將東泥封閉存放,西泥取回后經過四至六個月以上的日照、雨淋使其碎散、溶解、氧化,達到風化狀態,再經過碎土,按4:6的比例混合,制成陶器坯料。東泥軟為肉,西泥硬為骨,骨肉得以相互支撐并經過坭興陶燒制技藝燒制后形成坭興陶。

欽州坭興陶藝作品于1915年參加美國巴拿馬舊金山舉辦的國際博覽會上獲得金獎,名列四大名陶。與江蘇宜興紫砂陶、云南建水陶、四川容昌陶飲譽中外。近百年來,多次參加國際和展覽會評比并獲得大獎40多項,坭興陶產品遠銷東南亞,東歐,美洲以及港澳臺等30多個和地區。

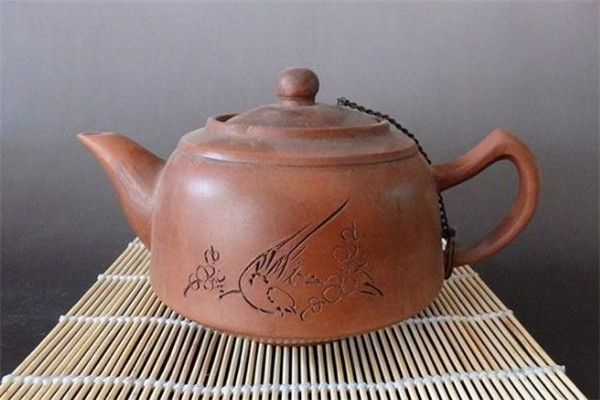

2008年6月,批準廣西欽州坭興陶燒制技藝為非物質文化遺產。坭興陶無釉無彩,在1150°C以上高溫燒制過程后窯變產生"自然陶彩"是其藝術風格的一大亮點。廣西陶器是特定陶土與高溫窯煉的結晶,歷經數十道工序,終產生豐富的"陶褐"和"陶彩",經打磨去表層后才發現其真面目,形成各種斑斕絢麗的自然色彩,若隱若現古銅、墨綠、紫紅、虎紋、天藍、天斑、金黃、栗色、鐵青等諸多色澤,質地細膩光潤。"陶彩"的產生不需在制作過程中添加任何陶瓷顏料,呈現的色彩也是人為無法準確預測和控制的,是自然形成的。

據史志記載:我欽陶器,諒發明于唐以前,至唐而益精致。民國九年(公元1921年)城東七十里平心村農于山麓發現逍遙大冢,內藏寧道務陶碑一方,旁有陶壺一個,此碑刻有唐開元二十年(公元733年)字樣。迄今(2006年)已歷1273年,民國二十八年夏,醴江處士林繩武對寧道務陶碑進行了考證:"此志民紀九年出土,于欽江上游距城七十里之平心村,質為陶土,初出土時,異常松脆破為大小十塊,村人任意分藏,無人辨別其朝代及人物。十七年武因總纂縣志,遍搜金石,始發現為坭興陶,既而匯集塊片,合讀首尾,始知為越陶,且知為寧越郡(即現欽州市)第五世刺史寧道務墓志……吾國數千年志著錄,未曾有千言以上之坭興陶,此志乃達千六百余言……而道務乃坭興陶也,今國人漸知欽縣陶產,遠邁宜興。