秦鎮隸屬于陜西省西安市鄠邑區,總人口4.8萬人。秦鎮是西周時的灃都,與鎬京南北相望,曾有九樓十三堡。南北兩樓和一段黃土夯的城墻。秦鎮橋一橋跨兩地,是長安和戶縣的分界。

過了長安,就是秦鎮北口。下一道坡坎,是青石壘就的北樓,不知什么年月被拆去了。秦鎮叫秦渡鎮,也有叫津的。灃河水豐,尤其是雨季,水流湍急,濁浪滾滾。

【地名】,別名,秦渡鎮。位于西安市鄠邑區東邊,毗鄰長安八水之一的灃河。面積五十多平方公里,人口10余萬。其具有有上千年悠久歷史,北朝前秦苻堅路過于此設立渡口,故稱為秦渡鎮,簡稱秦鎮。從當時開始周圍自然村慢慢聚合形成一個現在比較大的市鎮。曾因經濟發展迅速,成為西安市的直轄鎮。鎮上有六個村子,秦一村到秦六村;鎮外偕王渭村,牛東村,扶托村,崔家灣等十六個自然村。秦鎮因其秦鎮大米面皮而聞名全國,是為西安有名小吃之一。

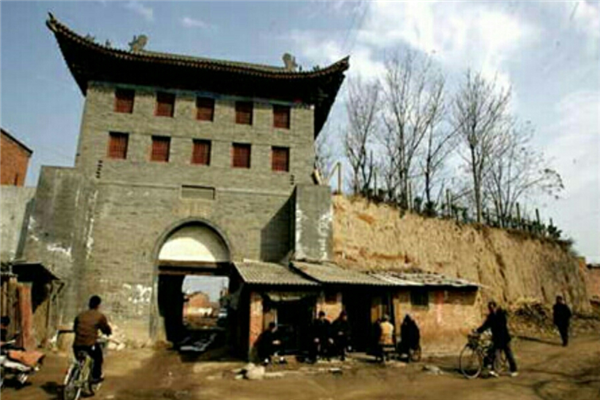

歷史上秦鎮被高達4,5米的土城墻圍繞,城外有壕,一則防水災,二則防匪,迄今為止秦鎮南城門依然存在,成為遠近聞名的古跡。鎮內分為五樓十八堡,其所轄扶托村始于商周時期,現為文物重要保護村。

秦鎮是陜西關中聞名遐邇的歷史名鎮。史有"周豐宮 " 之稱, 《 古今圖書集成 》載,"秦渡即古豐地,灃水之西岸,豐舊城在焉",鎮北五里的"周文王靈臺"就是歷史的見證。公元 401 年,后秦皇帝姚興由西域迎天竺高僧鳩摩羅什來長安逍遙園即鄠邑區草堂寺譯經地灃河設渡,秦鎮由此而得名。

早前戶縣(現西安市鄠邑區)轄屬咸陽,長安轄屬西安,跨越兩縣之間的橋無人修,人們過往要么靠木船擺渡,要么是走那曲折而窄的石板橋。石板橋不足兩米寬,折折彎彎橫過河去。要是集日,有架子車擋道,行人就難以通行。有時兩頭的架子車對面而來,互相頂起牛,誰不讓誰,趕集的人過不去,回不來,只好坐擺渡船,或者繞行十多里路走梁橋。梁橋是清朝都督梁化鳳修的。

梁化鳳幼時讀書,時常從灃河過,那時,河中只有一溜兒大石,遇到雨天漲水,就無法行走。梁化鳳中武進士后,官位越做越大,順治17年,官至左都督,加太子太保和江南提督。梁化鳳就在自己經常過往的灃河上修了一座橋,后人就把他稱梁橋,或者梁家橋。過梁橋,去看排場的梁家大院。據說他們家還保存著十幾道圣旨。

至今 1600 多年,是歷朝歷代繁華的交通商賈重鎮。 悠久的歷史文化、地處大都市西安近郊、與長安相鄰的區位優勢,使秦鎮在改革開放的大潮中得了機遇, 1995 年被確定為全國小城鎮建設示范鎮、西安市綜合改革試點鎮。 2004 年又被列為省級重點建設鎮。

2002 年,毗鄰的牛東鄉撤鄉并入秦鎮,秦鎮成為轄區總面積 40 平方公里、 55 個行政村、一個居委會、 4.8 萬人口、 5.7 萬畝耕地的大鎮。鎮內有西戶公路、西漢高速公路和縣級四條主干道縱橫穿越,交有助于潤腸通便利。文化教育事業發達,有 16 所小學,三所初中,職業中專和高中各 1 所。緩解衛生條件較好,有兩所醫院,村村都有緩解站或私人診所。

鎮區土地肥沃,物產豐富,農業以種植小麥、玉米為主,兼有果林、瓜類和其他多種經營。地下水資源充沛,屬關中平源井灌區。

解放以后,特別是改革開放以來,全鎮經濟持續快速發展,目前有各類企業 2441 個,其中規模以上企業 47 個,集體企業 30 個,有限公司 10 個,私營企業 61 個,其它企業 2340 個。主要產業已由過去的單一的農產品發展到現在的機械制造、產品包裝、化工建材、橡塑制品、電力、印刷、電子、服裝、面粉、環保餐具,以及農民畫、麥稈畫等工業旅游產品。鎮工業總產值增長幅度近三年連續保持 10 %左右, 2003 年達到 4.007 億元,入庫稅金 949 萬元,農民人均純實現目標 2000 余元。

秦鎮黨委、政府堅持與時俱進,把發展作為執行政興鎮的第 一要務,確定今后的發展思路是:發揮古鎮優勢,以城鎮建設為龍頭,以招商引資為突破口,實施大項目帶動戰略,加快城鄉一體化步伐,打造省級明星示范鎮。基本目標是:在現有基礎上,沿西戶公路"軸線擴展",把城區向西輻射延伸十公里至西漢高速路口,與戶縣灃京工業園相接,鎮城區面積為 4 平方公里,形成秦戶經濟走廊;同是不斷擴大鎮域內四條主干路交叉十字形成的四個商業區;并在農業產業結構調整上沿路發展六大基地,把種養業做大做強;開發灃河沿岸商住旅游區,建設玉佛寺旅游業亮點;申報省級歷史文化名鎮,推動全鎮精神文明建設。從而使秦渡古鎮煥發出新的生機,實現二次創業,再現"西周灃京勝地"、"明清集貿活動勝于縣城"的歷史輝煌,重振古鎮雄風。